日常で、ちょっとだけ気にしてほしい「食」のこと 〜小さい体を守るために 〜

こんにちは。サカママライターのHIROです。GWも終わりましたが、皆様は休日をどのようにお過ごしでしたか?

今回は私の得意分野についてお話ししたいと思います! 実は、サカママライターとして活動を開始した頃から、「日常の“食”を通して、皆さんのお役に立つことができたらうれしいな〜」と思っていました。といいますのも、私は“食品科学”を専門としておりまして、食品栄養学はもちろんのこと、その食品がもつ機能性(例えば、トマトに含まれるリコピンは肥満の予防や改善効果がある! など)(食品機能学)、さらには食材が持つパワーを大いに生かすための調理方法(調理学)について研究しています。

このようなお話しをすると、「栄養士さんですか?」と聞かれることが多いのですが、そうではありません!! 栄養や管理栄養士の教材となる教科書に掲載される研究データや、最近の研究動向などで取り上げていただくことが多い、食品科学を専門とする研究者です。私はスポーツ栄養学についても研究しているので、もしかすると私の研究成果が、スポーツ栄養士(※1)やアスリートマイスター(※2)などをお持ちの方々にも届くことがあるかもしれません!

ありがたいことに、私は仕事柄もあって食生活に関して質問される機会も多々あります。そのため、今回は、食品科学を研究する立場から「食」について少しお伝えしたいことを書かせていただこうと思います!

“食”が我が子のサッカー人生を決める!?

かなり刺激が強い表現になるかもしれませんが、冷静に考えてみると「私たちの体は、私たちが食べるものでできている」ということは紛れもない事実です。

日本では、2005年に食育基本法が施行され、2006年には食育基本計画が確定されており、国を挙げて「食育」を推進している状況にあります(※3)。その結果、学校などの教育機関や地域でも食育推進活動が実施されている現状です。

すごく簡単にいうと…食育は、生きるうえでの基本となるべきもので、健全な食生活を実施することができるヒトを育てるために実施します!

子どもの最大の特徴は「発育」していることです。親から受け継いだ遺伝素因と、出産後の環境素因によって著しく成長していきます。この成長速度にブレーキやアクセルをかけられるのが、周りの環境である私たち大人です(※4)。

つまり、大人が生活習慣も含めて、子どもに必要な食事バランスを理解していると、子どもの体は健康でより強く成長できると私は考えています。

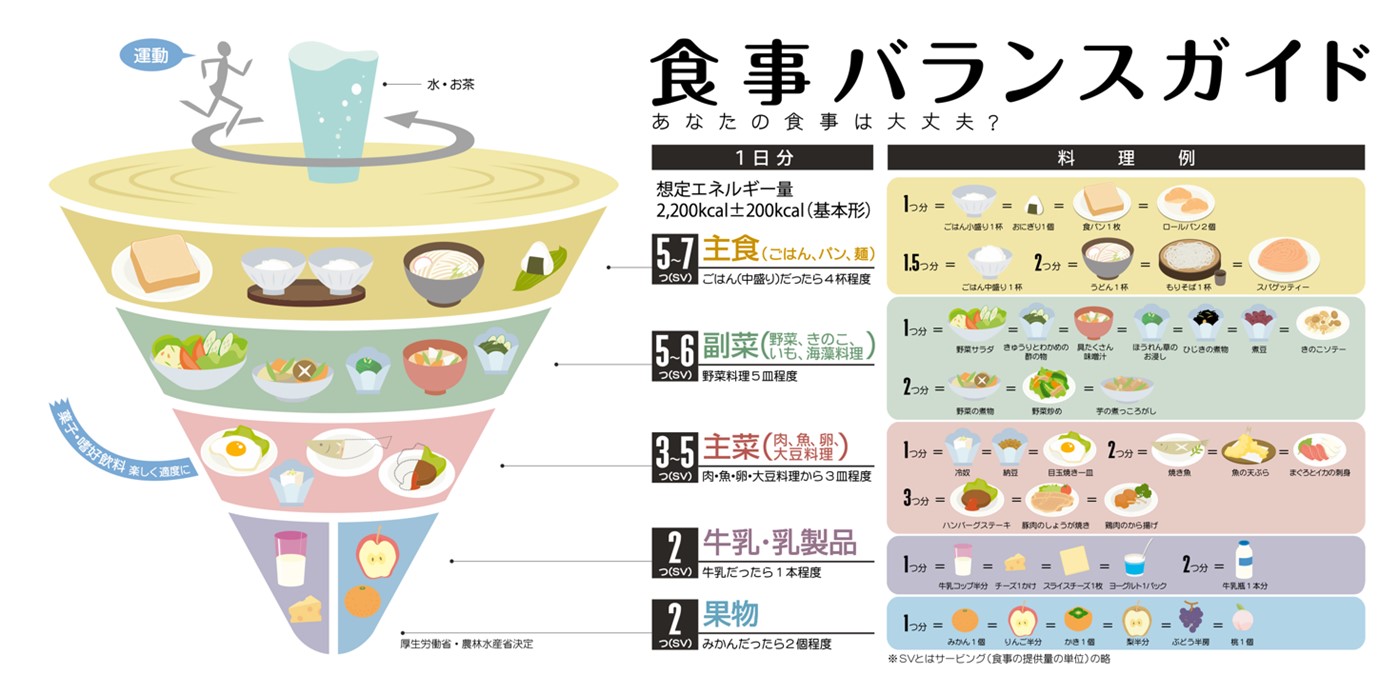

スポーツを日常的に実施しているお子さんを持つ親御様は、食生活に対する関心が高いようです! 一方では、そもそもお料理が苦手やバランス偏りがちで…という不安たっぷりの親御様もおられました。そのような方々には、下のイラストをぜひ参考にしていただきたいです(※5)。「え? こんなこと知っているよ?」という方は、すでに食生活のご理解がばっちりということですし、「こんなイラストあったんだ〜!!」と思った方はそれぞれのお料理の比率をある程度維持できれば、まずは一歩前進!! と私は思っております。スポーツ栄養となると、ここから応用編になるのですが、まずは基本から。

おいしい! 楽しい! ご飯の時間!!

実は…食生活は味覚と密接に関連しています。味覚が正常であることは、身体的成長のみならず、心理社会的発達にすら影響をもつといわれています(※6)。子どもたちの楽しみの一つである食事の時間が、偏食・少食であるがゆえに苦痛な時間になってしまうことも否めません。

2010年の研究結果ですが、離乳食のカボチャペーストは、ベビーフード(特に瓶詰め品)ではカボチャ本来の風味が失われてしまい、結果的に嗜好性が低下するそうです(※7)。食品製造過程で、本来キッチンでは起こらない反応が原因だったようです。

私は息子がまだ離乳食や幼児食を食べていた頃、食の重要性を再確認しまして…育休期間を利用して、同世代のお子様たちがおられる保護者様向けに、離乳食・幼児食教室を開催していました。素材が持つ旨味や食感をしっかり生かして、必要以上に調味料を添加しない、というのが私の料理スタイルでした。

一例ですが、「うま味調味料のグルタミン酸ナトリウムは、体に害」と思っているから避けているわけではありません。グルタミン酸はアミノ酸の一種です。もっというと、グルタミン酸は和食の出汁に欠かすことができない、うま味成分です。動物性食品はもちろんのこと植物性食品にも含まれている、決して害のない成分です。

私も出汁はよく利用します。ただ、「うま味をはじめとして、素材がもつおいしさを幼少期から味わってほしい」という思いがありました。「調味料ばかりに頼っていたけど、薄味にしたら子どもが野菜をモリモリ食べてくれた」と、お子さんの嗜好性に変化があったと報告してくれたご家庭もありました。素材の味を楽しみたいお子さんもいるということです。

子どもの味覚は繊細なので、大人が思うよりも敏感です。味覚や味付けについても書いていきたいところですが…次回に持ち越したいと思います!

前述のグルタミン酸のように…情報が誤って切り取られたり、情報過多で何を信じたら良いかわからないといった状況に現代は陥りやすいような気がします。どれを信じたら良いのかわからない! と頭を抱える方々も多いのではないでしょうか?

そのため、私のコラムでは、学術的背景を基本とした情報をわかりやすく発信していけるよう心がけています。

「食べることも練習のうち」「体づくりのためにモリモリ食べる」ということで、食事バランスガイドを参考に楽しい食生活の一助になれたらうれしいです。

参考文献

※1 公認スポーツ栄養士, 競技者、監督、コーチ、トレーナー、競技団体などのスポーツの現場のニーズに的確に応えることのできるスポーツ栄養の専門家であり、公益社団法人 日本栄養士会および公益財団法人 日本スポーツ協会の共同認定による資格(公益社団法人 日本栄養士会 HPより引用)

※2アスリートのパフォーマンスを最大化するために、年齢別・競技別・タイミング別に、最適なアスリートフードプランを提供する人材(一般社団法人日本アスリートフード協会 HPより引用)

※3 農林水産省「食育の推進」より引用 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html

※4 髙内正子「子どもの食と栄養」(2010年初版)教育情報出版 より引用

※5 農林水産省「「食事バランスガイド」について」より引用 https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/

※6 笹木忍(2023)日本小児看護学会誌, 32, p66-75

※7 真部真里子,久保加織(2010)日本家政学会誌, 61, p401~409