もう一度考えたい! ジュニアユース年代の進路選択について【大槻邦雄の育成年代の「?」に答えます!】

サカママ読者の皆さま、こんにちは。大槻です。

新生活にも慣れてきた頃でしょうか? 新しい環境、新しい人間関係に刺激を受けたり、頭を悩ませている人もいるかもしれません。それでも日常は当たり前のように過ぎていきます。他人を変えることはできませんが、自分の意識を変えることはすぐにでもできます。焦らずに今を少しずつ積み上げていきましょう。

さて、毎年この時期になると、次年度の進路についての話題が増えてきます。そこで今回は『もう一度考えたい! ジュニアユース年代の進路選択について』と題して、これまでの記事を振り返りながら、ジュニアユース年代の進路選択について一緒に考えていきましょう。

ジュニアユース年代に起こる3つの変化

ジュニアユース年代になると、大きく分けると3つの変化が起こってきます。

《参考記事》

小学生から考えたい中学生年代の捉え方

生活時間、行動範囲の変化

とくにクラブチームでサッカーをする子どもたちは、生活時間帯が大きく変わってきます。学校が終わってから、電車や車での移動で練習に向かい、練習終了後に帰宅。どうしても帰宅時間が遅くなってしまいます。食事や入浴を済ませて、眠りにつくのが日付が変わってからに。。。なんていうことも少なくない事例かもしれません。

またジュニアユース年代になると、一人で行動する機会も多くなり、その範囲も広くなってきます。これまでは保護者の方と一緒に行動してきた場面でも、少しずつ自分で判断をして行動しなければなりません。公共の場所でのマナーなど、社会生活を行ううえで注意しなければならないことも多くなってきますよね。

成長期・思春期

ジュニアユース年代は、心と身体が成長する時期に差し掛かります(同時に成長の個人差も著しい時期です)。小学校高学年くらいになると“第二次成長期”を迎えます。この時期はとくに身長の伸びが著しく、1年間で10㎝以上伸びる子もいるほどです。この成長期にトレーニング・栄養・休養のサイクルを整えてあげることが大切です。良いトレーニングをしても食事が取れなかったり、十分に睡眠時間を確保できないと成長の妨げにもなります。

また成長の個人差が著しい時期でもありますから、そういった部分で自分を表現できないような子どもたちに対しては、身体的な負荷へのケアだけでなく、精神的な支えも必要になってくるでしょう。この時期は心の成長も著しい時期に差し掛かりますから、サッカーがうまくいっていないな? と思っても、見えているもの(サッカーの技術や戦術)だけで判断できないところもあります。

とくにジュニアユース年代からは思春期と呼ばれる時期に差し掛かります。『周囲からどのように見られているか?』『自分という存在は何なのか?』ということを考え始める時期でもあります。保護者の方は、無気力な様子であったり、子どもが悩んでいることを不安に思ってしまうこともあると思います。しかし、悩みながらも自分なりの結論を出していくものです。保護者の方だけでなく、周囲の大人に相談できるような環境を作ってあげることも必要でしょう。

学業との向き合い方

ジュニアユース年代になると、中間試験や期末試験、さらに高校受験と学業の負担が大きくなってきます。学業とサッカーとの両立が求められてきますが、リーグ戦の定着によって毎週のように厳しい試合が続いていきます。練習を休むこともできず、かといって勉強をおろそかにすることもできず…練習後に塾に行くようなこともあるかもしれません。

私には、とにかくジュニアユース年代の子どもたちは忙しいというイメージがあります…。ですから、普段から勉強する習慣を付けておく必要があると思います。具体的には〝この日のこの時間は勉強する〟といったように机に向かう習慣を付けていくと良いですね。

《高校への準備》

高校受験の際にサッカーの推薦入学を視野に入れている子どもたちは、学業に取り組む姿勢や成績も非常に重要です。サッカーだけにならないように学校生活もしっかりと取り組みましょう。進路選択の三角形

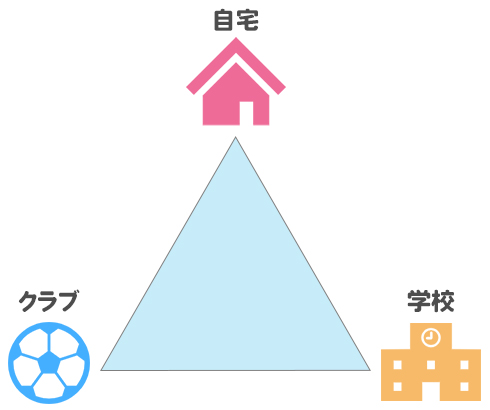

ジュニアユース年代に起こる、これらの3つの変化に対してできるだけ負担を減らしていくことが求められます。こちらのコラムでは何度かご紹介していますが、ジュニアユース年代は下記の〝進路選択の三角形〟を参考にしてみてください。

「進路選択の三角形」とは、自宅、学校、クラブのそれぞれを結んでできる三角形のことを指しています。それぞれの距離ができるだけ近いところで進路を選択して、子どもたちに負荷のない環境を作ってあげることが必要です。

心身共に不安定な時期に生活のリズムが乱れてしまったり、勉強の時間が確保できなくなると、日常生活もサッカーも中途半端な状況に陥ってしまうでしょう。無理のない範囲で進路を選択してほしいと思います。

クラブチームに通う子どもたちはどうしても生活が夜型になりがちですから、サポートする保護者の方々、周囲の大人はできるだけ負荷を軽くしてあげる努力が必要だと思います。クラブを選ぶ際に参考にしてみてください。

強いクラブ、有名なクラブに入ることだけが必ずしも良い選択だとは言えない

リーグ戦化の定着によって、どのリーグに所属しているかだけに注目が集まってしまい、格付けのような見方がされるようになってきている気がします。いろんな問題がありますが、それはまた別の機会にするとして…。

もちろん、上位カテゴリーのクラブに入団することを目標にすることは良いことだと思いますが、成長が約束されているわけではないということです。どこでプレーするか? ではなく、子どもたちの成長に何が必要なのかを考えて進路を選択していきたいですね。

まとめ

『鯛の尾より鰯の頭』

<華やかで大きな集団の末端にいるよりも、たとえ小さな集団でもその先頭に立つほうが良い>という意味の言葉です。さまざまな考え方があるかと思いますが、個人的には非常に好きな言葉です。

憧れのクラブや目標とするクラブがあることは、やる気とモチベーションにつながりますからとても大切なことです。ですが、強豪クラブに入ったはいいが、自分を表現できずに力を発揮できないまま過ごしている…という選手も少なくないと思います(もちろん、強豪クラブ内での競争の中で自信を付けていく選手もいます)。

逆に、強豪とはいえないクラブであっても、その中でトップに立ち、周囲からの期待や信頼を得ることで、選手としても人間的にも成長していく選手がいます。とくに育成年代の子どもたちにとっては、自己肯定感を育むことが大切です。このような環境でプレーすることが、物事に意欲的に取り組む力や、ミスを恐れずにチャレンジする姿勢にもつながっていくと思います。

どこのクラブに入団しても、良いことも、悪いこともあるかもしれませんが、その全てを受け入れて〝選んだ道を正解にする〟努力は必要なことだと思います。大変なこと、難しいことはたくさんあると思いますが、何かの責任にして自分自身を振り返らないような思考や習慣を持つのではなく、ポジティブに立ち向かえる姿勢を持ち続けたいですね。