中学生年代のサッカー選手の進路選択を考える【大槻邦雄の育成年代の「?」に答えます!】

サカママ読者の皆さま、こんにちは。大槻です。

7月に入って本格的な暑さを感じるようになってきました。この暑さですから、サッカーをやる時間帯も考えなくてはならなくなってきていますよね。地域によっては7-8月の公式戦の実施を見送る動きも出てきていますから、指導者も保護者の皆さまも暑さへの警戒感を一段階上げていく必要がありそうです。

さて、そんな中でも次年度の中学生年代のセレクションがスタートしてきています。サッカーを志す子どもたちとその保護者の皆さまにとって、進路選択は大きな関心事かと思います。そこで今回は、過去に何度も取り上げている中学生年代の進路選択で気をつけたいポイントを、整理していきたいと思います。

サッカーと学業、生活のバランスを整えながら、子どもたちが自分らしい未来を描けるよう、一緒に考えていきましょう!

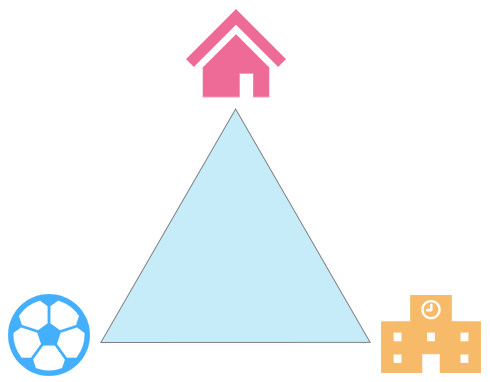

「進路選択の三角形」

中学年代の進路選択でまず考える基準にしてほしいのは、「進路選択の三角形」です。

これは、自宅、学校、クラブ(サッカーの練習場所)の3点を結んだ三角形のことです。この三角形のバランスが、子どもの生活リズムを整える鍵を握っています。中学生になると、小学生時代よりも行動範囲が広がり、忙しさも増してきます。学校の授業や宿題、定期テストに加え、塾に行く子もいるでしょう。それに加えてサッカーの練習や試合、さらには友達と過ごす時間もあるでしょう。この忙しい生活の中で、移動時間が長すぎると、子どもたちの体に疲労が溜まり、勉強や休息の時間が削られてしまいます。

心と身体が成長していく中学生年代だからこそ、負荷のない生活を送ることが大切です。

地域や家庭の事情にも違ってくると思いますが、移動時間が1時間以内に収まる範囲が理想的だと感じています。実際に地図を見ながら「自宅」「学校」「クラブ」の3点を書いて、距離や移動時間を確認してみてください。地図アプリを使って移動時間を測るのもおすすめです。もしクラブチームが遠方にある場合、送迎の負担も増えるので、保護者の皆さんのライフスタイルにも影響します。家族で話し合い、無理のない範囲で選択肢を絞っていくと良いでしょう。

◇ポイント

進路選択の三角形を意識し、移動時間を1時間以内に収めることを目安に。生活リズムを整えることで、サッカーと学業の両立をサポートしてください。

サッカーと学業の両立を考える

高校受験を控える中学生にとって、勉強とサッカーの両立は大きな課題です。サッカーに情熱を注ぐ子どもたちにとって、「勉強は二の次」と思ってしまうこともあるかもしれませんが、ここで学業を疎かにすると、今後の選択肢が少なくなってしまうのが事実です。

特にサッカーで高校進学を考えているお子さんにとっては、学業や学校生活での取り組みが非常に重要です。保護者の皆さんにぜひ意識してほしいことは、子どもたちに「勉強もサッカーも両方頑張る」姿勢を伝えることです。勉強が大好きというお子さんは良いかもしれませんが、勉強が少し苦手、あまりやりたくない。。。というお子さんの場合は、『苦手なことに取り組む姿勢』を養う意味でもご家庭での働き掛けはとても重要です。

そういった姿勢はサッカーにもつながっている部分が非常に多く、苦手なことを受け入れられないといった内面的な課題を抱えたままにしていても、いつか同じ課題に必ず向き合うことになります。心身共に成長していく時期だからこそ、基準となる良い思考の習慣を身に付けることが大切だと思います。子どもたちに「サッカーと勉強はつながっている」と気付かせてあげると、両立へのモチベーションが上がるかもしれませんね。

◇ポイント

学業を疎かにせず、サッカーと勉強の両立をサポート。子どもに「一生懸命に取り組む姿勢はどの分野でも大切」と伝える。

子どもに合った環境を考えよう

育成年代におけるリーグ戦文化の定着によって、クラブの格付けのような意味合いを生み出している側面もあるような気がします。露出が多かったり、上位カテゴリーのクラブから進路を希望することも多いのではないでしょうか。

『〇〇クラブに入りたい!』という目標を持つことは、モチベーションにつながりますから、大切なことだと思います。しかし、一方で上位カテゴリーであるかどうかや結果だけが判断基準になってしまうのは違うような気がします。

というのも、やはりその子に合った環境でプレーすることが成長につながるからです。特に中学生年代は成長の個人差が激しい時期です。そして心と体はアンバランスに成長していくものですから、お子さんの心と体の成熟度に合わせて進路を選択してあげることが必要です。小さな成功体験の積み重ねが自信につながっていきますからね。

そこで実際にクラブへ見学に行くような機会を作ることをお勧めします。

練習時間に合わせて移動してみたり、指導者や練習の雰囲気を感じ取る意味でも練習会等に参加したり、見学に行くような機会を作ってみてください。そして実際に所属している選手の話やその保護者の方に話を聞いたり、またOBに話を聞いてみるのも良いと思います。できるだけ生きた情報を集めたなかで選択していけると良いと思います。

◇ポイント

上位カテゴリーであるかどうかや結果だけに縛られずに、子どもに合った環境でプレーすることが大切。実際に足を運んで練習見学や練習会に参加してみる。

将来を考える最初の経験

中学年代の進路選択は、子どもたちにとって自分の将来を考える初めての経験です。子どもたちは友達同士の会話の中でなんとなく進路を考えてしまいがちです。あまり多くの情報や選択肢を持っているわけではありませんから、そこは保護者の方も一緒に情報を集めてあげてください。そして、ぜひこの機会にお子さんとじっくり話をして、方向性を整理してあげてくださいね。

希望の進路に進めることもありますし、希望の進路に進めないこともあるかもしれません。中学生年代のセレクションですべてが決まるわけではありません。

どんな結果であっても、いつか振り返ったときに「あのときがあったから、今があるんだ」と思えるような時間を過ごしてほしいと思います。どんな時も信じてあげてください。どんな時も応援してあげてください。

お子さんにとっての一番のサポーターはお父さん、お母さんですから。