指導者目線で保護者にやってほしいこと【大槻邦雄の育成年代の「?」に答えます!】

サカママ読者の皆さま、こんにちは。大槻です。

今年度も残すところあと僅かとなってきましたね。卒業イベントなどでお忙しい方が多いと思います。保護者の皆さまも子どもたちの応援にいろんな場所に行かれたことでしょう。

子どもを通して世界が広がり、たくさんの友人ができて、楽しい時間を過ごされたと思います。

そんな時間を振り返りながら、残りの時間も楽しんでほしいと心から願っています。

さて、今回はご質問をいただいた『指導者目線で保護者にやってほしいこと、やってほしくないこと』をテーマに、前編と後編の2回に分けて、サッカー指導を通じて感じたことをまとめていきたいと思います。

今回は前編『指導者目線でやってほしいこと』についてです。子どもたちの成長を最大限に引き出すため、保護者の方々にぜひ参考にしてほしいポイントです。

子ども自身が自ら取り組む姿勢を大切に

子ども自身が自ら取り組む姿勢を大切にしてください。当たり前の話ですが、子どもたちは大人と比べれば圧倒的に経験が足りません。親の立場であれば、失敗をしている子どもの姿を見たくないものです...そういった考えから先回りをして、子どもに失敗をさせないような努力をしてしまうと、子ども自身が自ら考える機会は失われてしまいます。

私たち大人も、失敗から学んだことは多かったはずです。子どもたちも同じように失敗から学ぶものです。※もちろん危険なことは例外です。

失敗をさせないように先回りをするのではなく、考え方や方向性を示してあげることが大切だと思います。そしてあえて失敗をさせてみるくらいの見守る姿勢はときには必要かもしれません。ぜひ、子どもが自分で気がつくような働きかけを心がけてみてください。

良い生活習慣を身につけよう

サッカーの現場だけで子どもたちが成長していくわけではありません。子どもたちの心と体を成長させるためにも、ご家庭での働きかけが必要不可欠です。

サッカーとは離れてしまうような印象を持たれるかもしれませんが、生活の中で良い習慣を身につけることが大切です。練習⇔栄養⇔休養の3つのサイクルを意識した生活を心掛けてみてください。特に休養は大切です。ただ練習をすれば上手くなるというわけでもありません。体の休養だけでなく、心の休養も必要です。お友達と遊ぶ時間も大切ですし、サッカーから離れて違うことに取り組むのも良いかもしれません。「練習しなさい!」と強制をして練習をすることでもありませんからね...ぜひ、ご家庭で良い生活習慣を身につけるようにしてください。

挨拶・返事・コミュニケーション

子どもたちは、サッカーに限らず成長していくと社会との関わりが多くなってきます。家族や地域の方々、学校の友達や先生、サッカークラブのコーチや保護者の方々...子どもたちは人との関わりの中で成長していきます。挨拶や返事、コミュニケーションの大切さを少しずつ習慣にしていくことで良い人間関係が築けると思います。子どもだけでなく大人も同じかもしれませんね。

学校との両立

『僕はサッカー選手になるから、勉強はしない!』ということではなくて、自分自身の可能性を広げるためにも学校との両立を意識させてください。学校の先生との関係性や勉強との向き合い方など、学校生活を充実した時間になるように働きかけてください。

特に提出物や宿題など、やらなければいけないこともたくさんあると思いますが、しっかりと向き合えるようにしてください。学校のことを疎かにして好きなことだけ(サッカー)やらせてしまうのは違います。学校との両立についてお子さんと一緒に考えてみてください。

チーム全体を応援

チーム全体を応援する気持ちを持ってください。自分のお子さんが出ていないからといって、チームを応援しない...という姿勢は違います。そういった親の姿勢を子どもたちも見ています。サッカーはチームスポーツです。子どもが出ているときでも出ていないときでも全力応援をお願いします。そういったポジティブな姿勢は我が子だけでなく、周囲にも伝わります。

試合に出ているから良い、試合に出ていないから悪いという考え方ではなく、チームとして子どもたちを応援してあげてください。

また、お子さんが試合に出ているからといって偉そうな振る舞いも慢心も必要ありません。子どもたちがそんな素振りを見せていたら、保護者の皆さまはどのような姿勢で取り組むべきなのか? それを正しい方向に導く役割があります。

観戦マナーに気をつけよう

試合を安全に開催するために、多くの方が関わっています。試合運営の方々、審判員、監督やコーチ、そして選手たち。試合を行ううえで関わる方々へのリスペクトを忘れてはいけません。

~サッカーは喧嘩ではありません~

残念ながら会場では、相手チームの選手や審判員に対する暴言や、聞くに絶えない発言を耳にすることがあります。サッカーは喧嘩ではありません。大人の振る舞いが子どもたちに与える影響は大きいものです。温かい気持ちを持って子どもたちの試合を観戦してください。

~会場の使用上の注意~

サッカーにもルールがあるように、試合会場の使い方にもルールがあります。

会場の使い方やルールを守るようにしてください。これは我々指導者にも同じことが言えると思います。ゴミの問題や駐車場の問題など、ルールを守って気持ちの良い観戦をしてください。

まとめ

保護者と指導者が同じ目線で子どもたちの成長を見守ることは、育成年代の子どもたちにとって大切なポイントです。子どもの個性を尊重しつつ、適切な距離感とサポートを提供することで、子どもたちは自分自身の力で未来を切り開く力を養っていきます。

子どもたちがサッカーを通して成長していく姿を笑顔で見守れる...そんな姿勢を持ちたいですね。

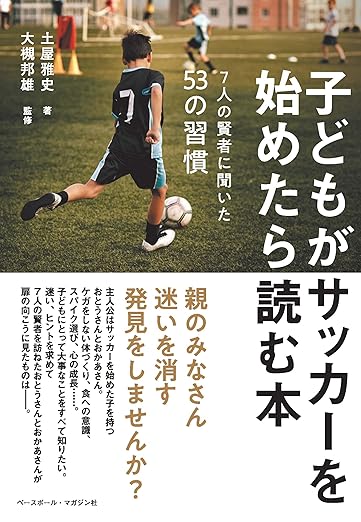

大槻さん監修の新書籍が発売中!

主人公はサッカーを始めた子を持つおとうさんとおかあさん。

子どもにとって大事なことをすべて知りたい。

迷い、ヒントを求めて7人の賢者を訪ねたおとうさんとおかあさんが扉の向こうに見たものは――。