親子で一緒に学べる!プチトレ「シュート 後編」

日本代表として活躍した福西崇史がサッカーの基本をわかりやすく解説。大人になっても大切な基礎だから、しっかり覚えておきたい。親子でも、友だち同士でも、一緒にできる「プチトレ」。

Lesson5 素振りをイメージしたままボールを蹴ろう

前編では、軸足で踏ん張るトレーニングや、腕の振りを使ったトレーニングなど、体全体のバランスを意識したメニューを紹介した。後編では、そのトレーニングで覚えたことをおさらいしながらトライしてみよう。 Lesson5では、前回のLesson4でやったボールを蹴るイメージでの素振りを意識しながら、実際にボールを蹴ってみる。ポイントは、勢いをつけて体を反らせ、足をブンっと振ること。体がぐらつかずに足を振るためには、素振りのときに覚えた「腕を上手に使って体をひねる」動きが必要だ。ボールを蹴ってみると、足の力がボールに伝わっていることがわかるはず。 軸足などの体のバランス、腕の振り、蹴ったときの足の振りなど、それぞれを意識しながら、きれいなフォームで蹴られるようになろう。

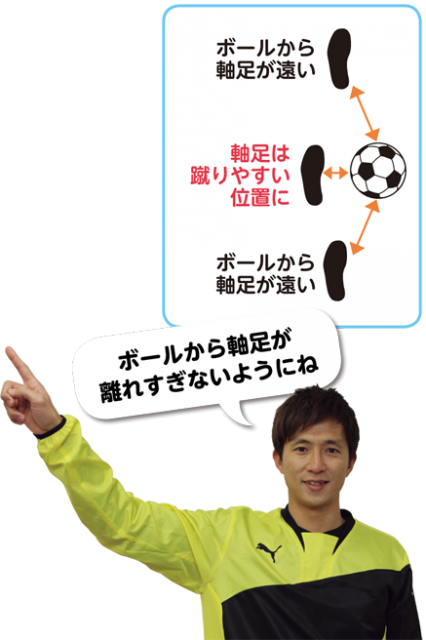

Lesson6 軸足とボールの位置に注意しよう

蹴るときに、しっかりと足をボールにミートさせ、キック力を伝えなければ、力強いシュートにはならない。勢いよくボールを蹴るためには、蹴るときに踏ん張る軸足とボールの位置も重要だ。 軸足の位置がボールから遠いと、つま先やミートしにくい場所に当たってしまい、うまくボールに力が伝わらない。ボールからどれくらい離れた位置に軸足を置くと蹴りやすいかは、人によって違うので、何度も練習して自分がもっとも蹴りやすい位置を覚えよう。この感覚が身につくと、シュートはもちろん、ドリブルのときも自分が蹴りやすい場所に、自然と足やボールを置けるようになるぞ。

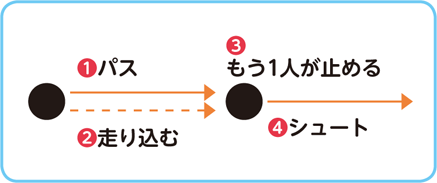

Lesson7 走り込みながらシュートしよう!

止まっているボールを強く蹴られるようになったら、次は実戦練習だ。パスを出すと同時にボールに向かって走り、もうひとりの人が止めたボールを、走り込んだ勢いのままシュートする。ポイントは、自分が蹴りやすい場所、自分がもっとも力強くボールを蹴られる位置へ走り込むことだ。シュートを打つときは、軸足を置く位置やバランスを保って踏ん張る動作、腕を使って上半身をひねる動作をスムーズにやることも忘れずに。動きながらだとボールが飛ばないという人は、これまでやってきた動作のうち、どれかがうまくできていないはずなので、何が悪かったのかを考えながらやってみよう。

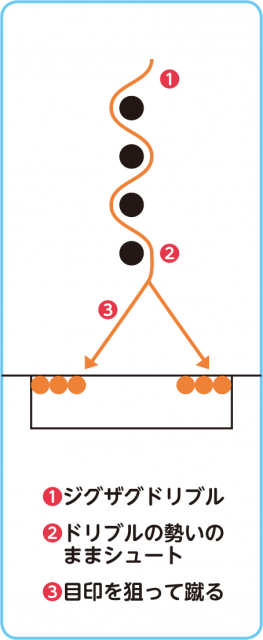

Lesson8 ドリブルしたままシュートしよう!

ジグザグドリブルからシュートを打つ、実戦形式の練習。コーンなどの目印を狙って蹴れば、シュートのコントロールも身につく。これまでのトレーニングとの違いは、自分でボールを動かしながらシュートを打つこと。ただし、自分が蹴りやすい場所にボールと軸足を置き、体全体を使ってボールを蹴るという動作は、これまでと同じだ。試合では、狙ったところにボールを蹴ることも大切なので、コントロールも同時に意識しよう。 シュートの際、勢いをつけようと、数歩下さがってボールから離れ、助走してから蹴ろうとする人もいる。それでは、試合で相手選手にボールを奪われてしまうので、ドリブルで走り込んだ勢いを止めずにシュートを打つようにしよう。