サカママ 中学サッカー応援プロジェクト!

高学年のサッカージュニアを育てるサカママにとって、大変重要な“中学サッカー進路”ですが「何から調べていいのかわからない」というお悩みの声をよく聞きます。そこでサカママ編集部では中学サッカークラブ事情を深掘りし、ママたちの悩みを解決していけるよう情報を発信していきます。中学サッカーの現状を理解し、子どもたちの良きチーム選びの参考にしてください。 まずは中学サッカーを知る4つの基礎知識から紹介していきましょう!

WHAT's 中学サッカー

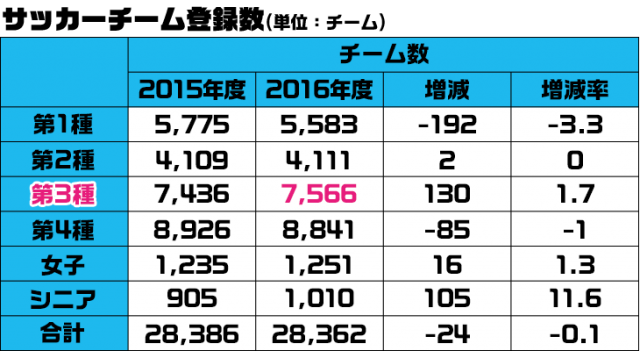

そもそも中学でサッカーを続けるにはどんな方法があるのでしょうか? まずはそこから説明を始めましょう。公益財団法人 日本サッカー協会(JFA)によると、2016年度の第3種(中学年代)のチーム登録数は7,566となっています。ちなみに第4種(小学年代)のチーム登録数は8,841で、年代別にみても非常に登録チームが多いことがわかります。

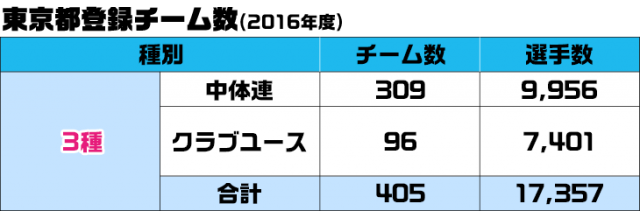

そもそも中学でサッカーを続けるにはどんな方法があるのでしょうか? まずはそこから説明を始めましょう。公益財団法人 日本サッカー協会(JFA)によると、2016年度の第3種(中学年代)のチーム登録数は7,566となっています。ちなみに第4種(小学年代)のチーム登録数は8,841で、年代別にみても非常に登録チームが多いことがわかります。  中学年代のサッカー環境は大きく2つに分けられます。 東京を例に中学年代のチーム内訳をみていきましょう。 東京都サッカー協会HPによると2016年度の総チーム数は405チーム(選手数17,357人)で、中体連が309、クラブチームが96の3:1の比率になります。それぞれ所属する組織が異なり、「中体連」とは簡単に説明すると中学校での部活動のことで、全国の中学校体育連盟サッカー専門部の所属となります。「クラブチーム」というのは、Jリーグクラブのアカデミーから、各地域に根づく“街クラブ”まで、さまざまなレベルのクラブが存在し、各地域のサッカー協会(FA)に所属します。

中学年代のサッカー環境は大きく2つに分けられます。 東京を例に中学年代のチーム内訳をみていきましょう。 東京都サッカー協会HPによると2016年度の総チーム数は405チーム(選手数17,357人)で、中体連が309、クラブチームが96の3:1の比率になります。それぞれ所属する組織が異なり、「中体連」とは簡単に説明すると中学校での部活動のことで、全国の中学校体育連盟サッカー専門部の所属となります。「クラブチーム」というのは、Jリーグクラブのアカデミーから、各地域に根づく“街クラブ”まで、さまざまなレベルのクラブが存在し、各地域のサッカー協会(FA)に所属します。

クラブチームと中体連の違いは?

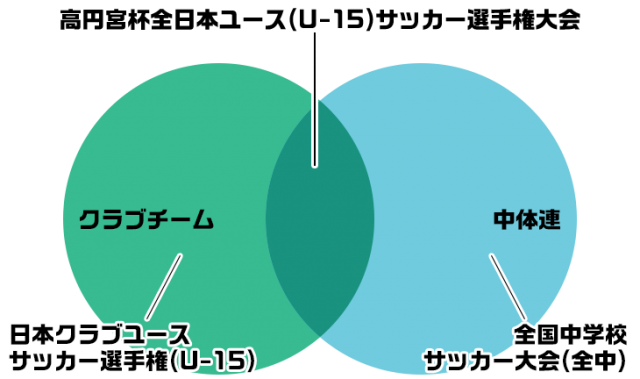

中体連と、クラブチームは所属する組織が異なり、それぞれが主催する大会に参加します。全国規模の大会を例に挙げると、クラブチームは夏に開催される「日本クラブユースサッカー選手権(U-15)」(主催:日本クラブユースサッカー連盟)、中体連は「全国中学校サッカー大会(全中)」(主催:日本中学校体育連盟など)が行なわれ、“それぞれ”の頂点を競います。そしてこの2つの環境が、同じ条件で出場できるのが「高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会」です。まさに中学年代サッカーの集大成とも呼べる同大会ですが、中体連の優勝は91年に東海大学第一中学校が優勝した第3回大会まで遡らなくてはいけません。クラブチームは92年の第4回大会から2017年度の第29回大会まで、実に25年間も優勝を続けていることになります。

中体連と、クラブチームは所属する組織が異なり、それぞれが主催する大会に参加します。全国規模の大会を例に挙げると、クラブチームは夏に開催される「日本クラブユースサッカー選手権(U-15)」(主催:日本クラブユースサッカー連盟)、中体連は「全国中学校サッカー大会(全中)」(主催:日本中学校体育連盟など)が行なわれ、“それぞれ”の頂点を競います。そしてこの2つの環境が、同じ条件で出場できるのが「高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会」です。まさに中学年代サッカーの集大成とも呼べる同大会ですが、中体連の優勝は91年に東海大学第一中学校が優勝した第3回大会まで遡らなくてはいけません。クラブチームは92年の第4回大会から2017年度の第29回大会まで、実に25年間も優勝を続けていることになります。

チームの特徴を理解しよう

ただし「クラブチームが強く、中体連のレベルが低い」というわけではありません。どちらも強いチームもあれば、発展途上のチームも当然あるわけです。子どもたちにとってよき指導者がいるのか、チームの雰囲気が合うのか、練習場所は家から近い距離にあるのか、試合の機会は多いのか…等、チームの特徴を理解し、判断すべきことはたくさんあります。もちろん、クラブチームを検討するのであれば、月謝や交通費、遠征費などの金銭面も考えていくべき重要な事柄です。“中学サッカー進路”は、保護者が子どもと一緒になって向き合う必要があるのです。

中学サッカーの構造を理解しよう!

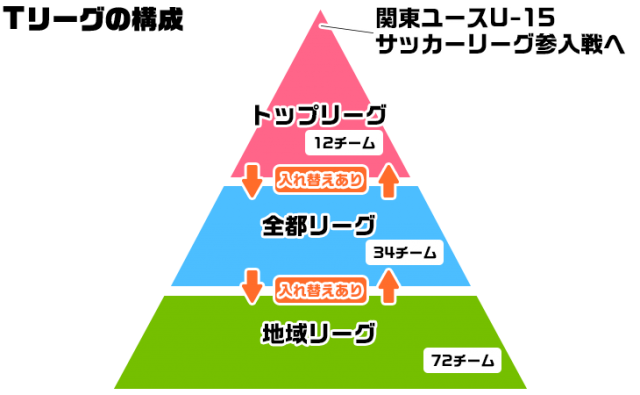

中学校の部活と違い、クラブチームは複数あるチームから「選択する」ことができます。選べる権利がある以上、その選択肢を知ることがまずは必要になります。ここではクラブチームを中心に中学サッカーの構造を紹介していきましょう。 先に述べた「高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会」、「日本クラブユースサッカー選手権(U-15)」が全国規模の大会となりますが、この出場権にも影響するリーグ戦が、各地域にて1年を通じて行われています。東京を例に見てみましょう。 東京都に登録されたクラブチーム・中体連が参加するリーグ戦が「東京都ユース(U15)サッカーリーグ (通称「Tリーグ」)」です。トップリーグ(1部リーグ)を頂点に、全都リーグ(2部リーグ)、地域リーグ(3部リーグ)の3部構成で、全118チーム(2017年)で構成されています。リーグは3月から11月にかけ行われます。1~3部それぞれの成績によって降格・昇格の入れ替えがあり、一部では過酷な“入れ替え戦”も行われます。この入れ替え戦は、3年生ではなく、次年を戦う2年生(U-14)のチームが試合を行うことになります。

中学校の部活と違い、クラブチームは複数あるチームから「選択する」ことができます。選べる権利がある以上、その選択肢を知ることがまずは必要になります。ここではクラブチームを中心に中学サッカーの構造を紹介していきましょう。 先に述べた「高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会」、「日本クラブユースサッカー選手権(U-15)」が全国規模の大会となりますが、この出場権にも影響するリーグ戦が、各地域にて1年を通じて行われています。東京を例に見てみましょう。 東京都に登録されたクラブチーム・中体連が参加するリーグ戦が「東京都ユース(U15)サッカーリーグ (通称「Tリーグ」)」です。トップリーグ(1部リーグ)を頂点に、全都リーグ(2部リーグ)、地域リーグ(3部リーグ)の3部構成で、全118チーム(2017年)で構成されています。リーグは3月から11月にかけ行われます。1~3部それぞれの成績によって降格・昇格の入れ替えがあり、一部では過酷な“入れ替え戦”も行われます。この入れ替え戦は、3年生ではなく、次年を戦う2年生(U-14)のチームが試合を行うことになります。

中学2年生、1年生それぞれのチームがある

「2年生のチームがあるの?」と思いませんか? クラブチームの特徴として、学年ごとにU(アンダー)15、14、13にカテゴリー分けされていることが挙げられます。中学の部活動ではどうしても年長の3年生が主体となりますが、「東京都クラブユースサッカー(U-14/U-13選手権大会)」、「東京フレッシュカップU-14/13」など、中・低学年のカテゴリーそれぞれの大会が用意されています。クラブチームによっては、各カテゴリーに選任のコーチが付き、1年を通して試合を行うことで、より多くの経験を積むことができるのです。

Jクラブが集う関東リーグ、そして全国へ

Tリーグの頂点にある1部リーグですが、その上のカテゴリーも存在します。それがJクラブのアカデミーなど強豪がひしめき合う関東リーグです。このリーグに参加する24チーム(1部、2部それぞれ12チーム)には、「日本クラブユースサッカー選手権 (U-15)大会」と「高円宮杯U-15関東予選」の出場権を与えられ、都道府県予選が免除されます。先述の東京のTリーグには118ものチームが所属しますが、その頂点の1チームが過酷な参入戦を勝ち上がった末に辿りつけるのが、この関東リーグです。全国規模の大会へ勝ち上がることが、いかに厳しい道のりであるかお分かりいただけるでしょう。

サッカー受験=セレクションを受けるには?

これまで説明してきたように、クラブチームにはJクラブのアカデミーから街クラブを含め、さまざまなチームが存在します。そして、「中学受験」があるように、サッカーのクラブチームにも「セレクション」という選抜試験が存在します。東京を例に挙げると、FC東京や東京ヴェルディなど、Jリーグクラブのアカデミーは申し込みが殺到し、有名私立の“お受験”のような様相になります。当然、合格は高い競争率となり、三菱養和、武蔵野シティFCなどの人気街クラブも同様に厳しい倍率となります。ただし、クラブチームにはセレクションを受ける必要がないチームもあり、レベルもさまざま。お子さんのレベルに合わせた目標設定をすることが良きチーム選びの第一歩といえるでしょう。

開催時期もクラブによってバラバラ

開催時期はクラブによって異なります。図をご参照ください。地域にもよりますが、東京では街クラブを中心に10、11月がセレクションのピークといえるでしょう。しかし、チームの名前ばかりが先行し、入った後に「雰囲気や指導内容が違った」と感じるお子さんも少なくありません。せっかくセレクションに合格しても、これではもったいないですよね。クラブチームでは「練習会」といって、事前にチームの練習に参加できる機会を設けています。普段の練習に参加することは、そのチームの魅力を肌で感じることができる貴重な機会といえます。ぜひ活用してみましょう。

お子さんに最適のクラブを見つけることが重要!

指導方針やチームの雰囲気、練習場、年間での費用を考慮し、子どもと一緒に最適なクラブを見つけることが、明るい中学サッカーライフの扉を開くことにつながります。それは決して親が一方的に決めることではなく、子どもが何を望んでいるかを汲み取り、互いに回答を導き出す必要があります。高いレベルを望むのであれば十分な対策を講じて「セレクション」に挑む必要があるでしょう。中学入学後の3年後の高校進学まで見据えることも大事な要素です。これからサカママ編集部では、セレクション本番で何をすべきか、クラブの詳細な内容についてなど、より「深掘り」した情報をメディアとして発信する予定です。ぜひご期待ください。

チーム選びのマスト項目は!?中学進路チェックシート

● セレクション情報 ● 練習会 ● 練習場所 ● 指導者 ● 練習日 ● 入会費・月謝 ● 遠征・合宿費 ● 卒業生の進路実績