監督に聞いたチームの強み

どのポジションからでも得点が狙える攻撃的サッカーができるチームです。苦しい試合でも一体感を持って戦ってきました(木崎拓也監督)

注目選手

北川康清選手(小6/DF)

ジュニアサッカー年代の集大成となる「JFA 全日本U-12サッカー選手権大会」。

47都道府県での熾烈な予選を勝ち抜いたチームの中から、U-12の日本一が決まります。

本ページでは、大会の出場全48チームや選手をご紹介。

\ 大会期間中にポジション別Pick up選手を更新 /

サカママ恒例の「大会ベストメンバー発表企画」では、大会の1日目、2日目のグループリーグを対象に、ポジション別(FW/MF/DF・GK)にピックアップ選手を紹介。大会後の年明けにピックアップ選手の中からベストメンバー8人(+サブ5人)を発表いたします!

北海道・東北

エリア

関東

エリア

北信越・東海

エリア

関西

エリア

中国・四国

エリア

九州

エリア

北海道 北海道コンサドーレ札幌U-12

北海道 北海道コンサドーレ札幌U-12

どのポジションからでも得点が狙える攻撃的サッカーができるチームです。苦しい試合でも一体感を持って戦ってきました(木崎拓也監督)

北川康清選手(小6/DF)

青森県 Br.vibola

青森県 Br.vibola

チームの強みは、両ウイングの縦突破と中央でのボール保持での誘い、攻守の切り替えのスピード、変幻自在にどこからでも攻撃を繰り出せること。多彩な攻撃で得点を奪え、全試合無失点というDF陣の粘り強さで都道府県大会を突破しました(磯沼皇太郎監督)。

山岸凌空選手(小6/CM)

磯沼倖聖選手(小6/ウイング)

岩手県 FC Grows

岩手県 FC Grows

選手全員の技術レベルが高く、最後まで諦めず、Growsの強みであるパスサッカーを貫き通したことで都道府県大会を突破(佐々木豪臣監督)。

藤井拓真選手(小6/FP)

宮城県 ベガルタ仙台ジュニア

宮城県 ベガルタ仙台ジュニア

ボールを保持しながら前進しゴールを奪うことをチームで意識し、個で仕掛けることができ、ミドルからもゴールを奪えるチーム(永井篤志監督)。

浅井桐哉選手(小6/FW)

秋田県 Bright Smile Sports Club Espelt

秋田県 Bright Smile Sports Club Espelt

今年は6年生が9人と人数が少ないため、下級生もメンバーの中に入っていますが、面倒みが良く一人一人を思いやることができるチーム。サッカーでは、粘り強い守備からのカウンターが特徴(柴田知志監督)。

藤澤 竜選手(小6/MF・FW)

山形県 モンテディオ山形ジュニア庄内

山形県 モンテディオ山形ジュニア庄内

うまくいかない中でも粘り強く戦えるチーム。主体性のある選手が多く、うまくいかない場面でも選手同士で話し合いをし、また昨年もこの舞台を経験している選手が多いことも都道府県大会を突破できた勝因です(前田玄監督)。

佐藤侑空選手(小6/FW)

福島県 バンディッツいわきジュニア

福島県 バンディッツいわきジュニア

チームの強みは、得点力とプレー強度。選手たちが厳しいトレーニングを頑張るなど日々積み上げたことが都道府県大会の勝因に繋がったと思います(馬目茂樹監督)。

馬目羽琉選手(小6/FW)

茨城県 鹿島アントラーズつくばジュニア

茨城県 鹿島アントラーズつくばジュニア

攻撃的で一体感があるチーム。粘り強い守備と迫力のある攻撃ができたのも都道府県大会を突破できた勝因(那須川将大監督)。

宗方颯人選手(小6/FW)

栃木県 ヴェルフェ矢板U-12

栃木県 ヴェルフェ矢板U-12

チーム全員で攻守に関わり「ハードワーク」できるチーム。セットプレーから得点が取れ、女子選手が初めてスタメンに。優勝を唯一の目標としてあらゆる準備を重ねてきたからこそ、勝ち上がってこれたんだと思います(福田丞太郎監督)。

田城凛人選手(小6/DF)

群馬県 ファナティコス

群馬県 ファナティコス

技術を活かしたショートパスやダイナミックなサイドチェンジ、素早いショートカウンターなど、様々な攻撃パターンがあることが強み。また、守備では球際の強さやボール回収の早さにこだわり、攻守ともにバランスが整ったチームです(大房和幸監督)。

田中蓮人選手(小6/MF)

埼玉県 エクセレントフィートFC

埼玉県 エクセレントフィートFC

コンビネーション、個人での打開ができるチーム。攻守においてハードワークできたのが都道府県大会を突破できた勝因(白根和紀監督)。

長井悠介選手(小6/FW)

千葉県 柏レイソルU-12

千葉県 柏レイソルU-12

攻守において主導権を握り、アグレッシブに闘えるチーム。都道府県大会を突破できたのは、チーム一丸となり闘え、保護者、他カテゴリー選手、チームスタッフの応援があったからだと思います(張ヶ谷知樹監督)。

井出 翼選手(小6/FW・MF)

東京都 東京ヴェルディジュニア

東京都 東京ヴェルディジュニア

個性豊かな選手が揃い、明るい雰囲気があるのもチームの強みです。チームワークのよさで予選を突破(松尾 洋監督)。

山本崇翔選手(小6/FW)

山本大翔選手(小6/FW)

神奈川県 バディーSC

神奈川県 バディーSC

個の能力が高く、どのポジション、どこからでもゴールを狙えるのがチーム強みです。都道府県大会を突破できたのは6年生だけでなく、チーム全体で団結できたことが勝因(梅澤勇人監督)。

徳武 魁選手(小6/MF)

山梨県 ヴァンフォーレ甲府U-12

山梨県 ヴァンフォーレ甲府U-12

自分達で話し合い、自分達で改善していけることがチームの強み。守備の安定と全員のハードワークで都道府県大会を突破できました(田中佑昌監督)。

三枝勇心選手(小6/FW)

長野県 松本山雅FC U-12

長野県 松本山雅FC U-12

プレーやパーソナリティーも含め、個人の特徴が強いチームです。都道府県大会では、ゲームに出ている選手も出ていない選手も、チーム全員の力を発揮でき、Onesou1精神のもと、粘り強く勝ち上がることができました(山﨑永和監督)。

西澤桜馬選手(小6/FW)

新潟県 エスプリ長岡FC

新潟県 エスプリ長岡FC

ドリブルでの仕掛けと前線でのボールの収まりがチームの強みです。ギリギリの試合をいくつも勝ち抜けたのは最後の精神力の強さだと思います(上村修生監督)。

柴木尊虎選手(小6/MF)

金高晴磨選手(小6/MF)

富山県 小杉サッカークラブ

富山県 小杉サッカークラブ

周囲と連動した攻守ができるチーム。都道府県大会では、相手のスタイルに合わせて変更した戦術を選手が理解し、実行できたのが勝因です(池田 真監督)。

武野理玖選手(小6/MF)

石川県 ツエーゲン金沢U−12

石川県 ツエーゲン金沢U−12

選手一人一人が特徴を持っているチームです。日々のトレーニングの強度と質を上げ、相手チームに応じてサッカーを変えず、自分たちのサッカースタイルを信じたことが予選突破の勝因です(大石明日希監督)。

池田櫂星選手(小6/DF)

福井県 大虫フットボールクラブ

福井県 大虫フットボールクラブ

小柄ですが個人技術の優れた選手が多く協調性の高いチーム。選手一人一人の努力により、勝ち上がることができたと思います(濱野信吾監督)。

今村日陽俐選手(小6/DF)

三重県 SAKAE FC/SLA

三重県 SAKAE FC/SLA

小さいころからフットサルをやっているチームなので、判断力と足元の技術は選手たちも自信を持ってプレーしています。都道府県大会を突破できたのは、選手層が厚くなり、交代選手が流れを変えてくれる存在になったからだと思います(山中雄介監督)。

小嶋健太選手(小6/MF)

岐阜県 F.C.ENFINI

岐阜県 F.C.ENFINI

サイドアタックを主軸に置きつつも変幻自在にボールを動かし、多方向からゴールに迫れるチーム。6年間チームで指導をうけた選手が各主軸となり、勝利のために奮闘してくれたことが予選突破の勝因に(志津健一監督)。

三宅 耀選手(小6/SH)

静岡県 FC.ガウーショ

静岡県 FC.ガウーショ

相手より走って戦えるチーム。経験値と気合いで都道府県大会を突破(柴原 誠監督)。

安田結翔選手(小6/MF)

愛知県 MFC.VOICE

愛知県 MFC.VOICE

堅守速攻のチーム。攻守の切り替えの速さや止める技術、ボールを運ぶ、相手の逆を奪う、確率の高いプレーで都道府県大会を突破(磯部友也監督)。

山田晃希選手(小6/DF)

滋賀県 アミティエスポーツクラブ草津

滋賀県 アミティエスポーツクラブ草津

全体的な技術が全員高く、どこからでも点が取れるチームです。とくに前線の得点力が高く、都道府県大会では26得点を挙げることができました(木村鷹汰監督)。

平尾達貴選手(小6/FW)

京都府 ボルト東山F.C

京都府 ボルト東山F.C

ビハインドを跳ね返す強すぎるメンタリティーがあるチームです。ゲームまでの戦術的な準備の量と質、メンタルで予選を突破(水谷隆太監督)。

大谷岳玖選手(小6/FW)

大阪府 FC ZERO

大阪府 FC ZERO

チーム発足4年目で今年の6年生が1期生。全員で勝利のために戦うチームです。そして何より保護者の皆様の多大なサポートが大阪予選を勝ち取れた要因です(中島 優監督)。

山本 睦選手(小6/GK)

兵庫県 ヴィッセル神戸U-12

兵庫県 ヴィッセル神戸U-12

チームの強みは、真面目な選手が多く、助け合えること。1人1人がサボらず、あきらめずにハードワークしたことが都道府県大会を突破できた勝因です(坪内秀介監督)。

稲田夏希選手(小6/FP)

奈良県 ディアブロッサ高田FC U-12

奈良県 ディアブロッサ高田FC U-12

ドリブルを中心とした個人技術が高く、全員で連動しながら攻撃するのが特徴。都道府県大会を突破できたのは、日頃から全国のチームと交流し、強度の高い試合を行ってきたことで、粘り強く戦えたからです(乾良祐監督)。

山口眞弘選手(小6/MF)

和歌山県 グランディールFC

和歌山県 グランディールFC

攻守において個としてもチームとしても強度高く行えるチーム。都道府県大会を突破できたのは、選手たちが粘り強く最後の最後まで戦い抜いてくれたからだと思います(羽畑公貴監督)。

井上柊磨選手(小6/FW)

鳥取県 就将サッカークラブ

鳥取県 就将サッカークラブ

小柄な選手が多いですが、パスワークと豊富な運動量であきらめず、前線からのハイプレス、全員攻撃・全員守備で、どのポジションからでも得点が取れるチームです(高本誠広監督)。

田村 陽選手(小6/MF)

島根県 サンフレッチェくにびきフットボールクラブU-12

島根県 サンフレッチェくにびきフットボールクラブU-12

チームの強みは、攻守においてハードワークでき、アグレッシブなプレーができること。都道府県大会では、個々の選手がグラウンド内外で自立でき、自分がやるべきことを考え、判断し、実行できたことが勝因に繋がったと思います(安野新平監督)。

佐藤輝太選手(小6/FP)

岡山県 オオタフットボールクラブ

岡山県 オオタフットボールクラブ

今年のチームは個々の技術が高く、ボールを持てる選手が多いのが特徴。ゴール前や狭い中での崩しのアイデアなど、観ていて楽しいプレイヤーが集まっています。都道府県大会では、先制点を取られたゲームでも、チームとして崩れることなく、自分たちが得意とする、ボールを保持しながらゴールを目指すサッカーを自信を持って貫けました(大田修平監督)。

畠中 翼選手(小6/MF)

広島県 サンフレッチェ広島F.Cジュニア

広島県 サンフレッチェ広島F.Cジュニア

6年生のチームワークがよく、今年度当初の悔しい経験を力に変えて成長したことが予選を突破できた勝因です(平繁龍一監督)。

三浦 快選手(小6/FW)

山口県 レノファ山口FC U-12

山口県 レノファ山口FC U-12

個人でもグループでもボールを大事にし、相手と駆け引きしながらゴールに向かうことができるチーム。都道府県大会を突破できたのは、チームが一丸となり、日頃のTRで積み上げてきたものを信じて貫けたからだと思います(上垣卓也監督)。

三村晃士選手(小6/FP)

香川県 DESAFIO CLUB DE FUTBOL

香川県 DESAFIO CLUB DE FUTBOL

誰が出ても差が無いチーム。都道府県大会では、試合前から選手、スタッフ全員で声を出し、良い雰囲気で試合に入れていたのが良かったと思います(村松圭吾監督)。

香川颯志選手(小6/DF)

徳島県 沖洲フットボールクラブ

徳島県 沖洲フットボールクラブ

チームワークが良く、攻守ともにアグレッシブにプレー、どこからでも得点を狙えることが強みです。都道府県大会では、チーム全体で攻守ともに積極的な姿勢で最後まで集中してプレーできたこと、悔しい経験をしてきたメンバーが精神的にもたくましくなったことが勝利に繋がったと思います(増金昌和監督)。

田尾優真選手(小6/DF)

愛媛県 FCゼブラキッズ

愛媛県 FCゼブラキッズ

個人で局面の打開ができる選手が多く、攻撃のキーになる選手に左利きが3名います。全員が粘り強い守備ができるのも強みです。全員が優勝するという目標をもって準備できたことが都道府県大会を突破できた勝因(向井洋輔監督)。

大西功晟選手(小6/FP)

高知県 エストレーラス高知

高知県 エストレーラス高知

粘り強い守備ができるチームです。都道府県大会では、追い込まれた状況でも強いメンタルで、最後まであきらめずにプレーできたことが勝因(松本和久監督)。

森本莉生選手(小6/GK)

福岡県 BUDDY・FC

福岡県 BUDDY・FC

厚みのある攻撃、攻撃的な守備がチームの強みです。都道府県大会の勝因は、勝ち上がるにつれて失点が減り、粘り強くなったからだと思います(鶴丸聡一郎監督)。

青柳尚志選手(小6/MF)

佐賀県 サガン鳥栖 U−12

佐賀県 サガン鳥栖 U−12

ゴールを破る、ボールを奪う、ゲームをコントロールするというような、それぞれの武器を持った選手が各ポジションに存在し、ボールを大切に保持しながら相手の隙を窺える最高のチームです(荒木亮次監督)。

児玉啓明選手(小6/FW)

長崎県 V・ファーレン長崎U12

長崎県 V・ファーレン長崎U12

自分で仕掛けて打開できる力があり、よりゴールを目指し得点を取れるチーム。都道府県大会では、どの選手が出ても、それぞれの特徴を発揮し、活躍してくれたことが勝因です。途中出場の選手が試合を決めることもありました(松下年宏監督)。

山口楓真選手(小6/GK)

熊本県 ソレッソ熊本U-12

熊本県 ソレッソ熊本U-12

狭いところでのアイデアある崩しや、豊富な運動量での攻守の切り替えを得意とするチーム。都道府県大会を突破できたのは、これまでの色々な経験が公式戦という場で力を100%発揮できたからだと思います(三角将行監督)。

小柳叡心選手(小6/MF)

熊本県 Son's甲佐

熊本県 Son's甲佐

粘り強く戦い、最後まであきらめないタフさがチームの強みです。なかなか点数が入らなくても、我慢強く、冷静に攻撃し続けることができ都道府県大会を突破できました(舩元真吾監督)。

緒方士輝選手(小6/MF)

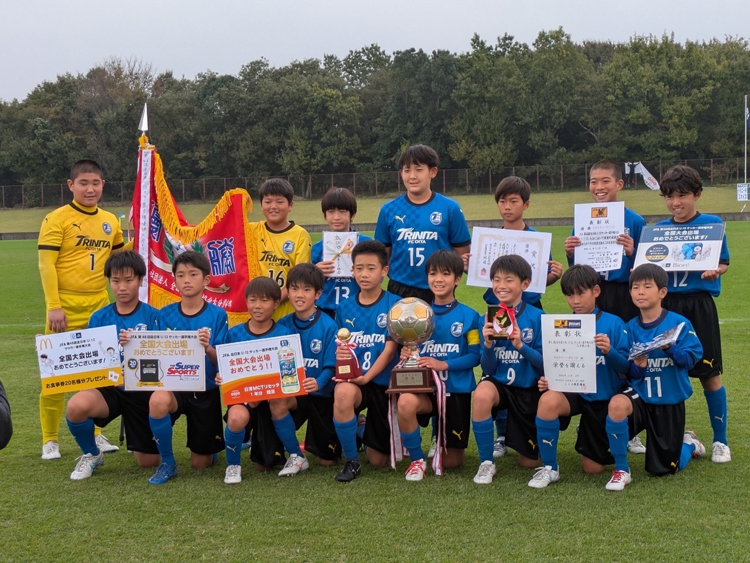

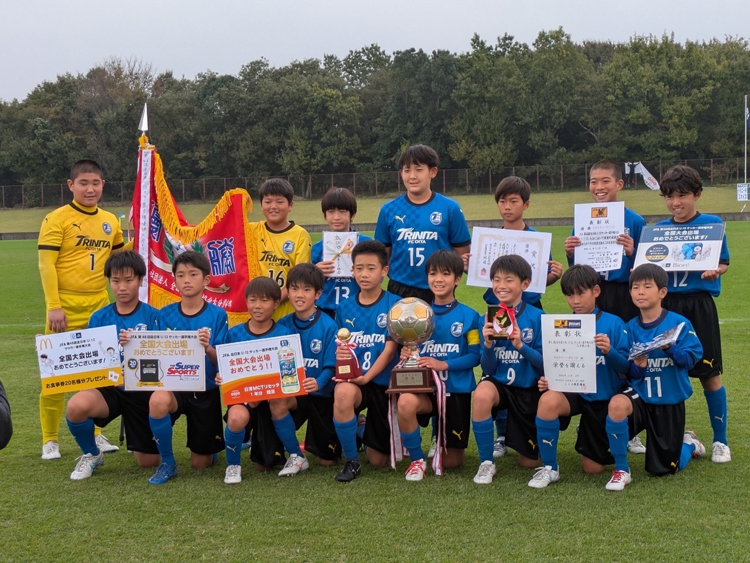

大分県 大分トリニータU-12

大分県 大分トリニータU-12

全体的に小柄ですが、機動力を生かし連動・関りをもってプレーできるチーム。前への推進力を生かして攻撃を組み立て、ボールを奪われたら素早く切り替えて相手にプレッシャーをかけ、その中でひと際大きな体格・長身の北尾選手がセットプレーで活躍(首藤圭介監督)。

有村泰史郎選手(小6/MF)

宮崎県 MIYAZAKIフェニックスFC

宮崎県 MIYAZAKIフェニックスFC

全てのプレーにおいて「Quick」の意識を持ち、有効な縦パスを用いてショートカウンターで得点を奪うことが特徴。予選の準決勝・決勝は競った試合になりましたが、チーム全員が「勝ちたい」という気持ちを前面に出せたことが勝因に(中野洋介監督)。

谷口湧哉選手(小6/MF)

鹿児島県 ソレッソ鹿児島U-12

鹿児島県 ソレッソ鹿児島U-12

ボールを奪ってからゴールに向かう、力強い攻撃。守備では前線からの積極的なプレスと球際の部分に拘りを持ってハードワークすることができるのがチームの強みです。都道府県大会は、いつ負けてもおかしくない組み合わせでしたが、試合ごとに選手たちはポジショニングや戦術について理解を深めて逞しく成長しました(後藤舜介監督)。

神窪渉希選手(小6/MF)

沖縄県 FC琉球OKINAWA U-12

沖縄県 FC琉球OKINAWA U-12

ポゼッションサッカーを目標とし、攻守の切り替えが速く、粘り強いプレーが特徴。道府県大会を突破できたのは、選手自ら判断し、仲間と協力してプレーできたからだと思います(山城宏幸監督)。

金城里緒飛選手(小6/DF)

〈アワード概要〉

BANDのプロダクトメッセージに結び付く「チームワーク」「フェアプレー」「総合力」の3賞を実施します。選出期間は大会初日(12月26日)、大会2日目(12月27日)のグループステージでのプレーをもとにノミネートチームを選出いたします。大会終了後、ノミネートチームの中から各部門の最優秀チームを選出し発表(年明け予定)! 表彰チームにはBANDから特典が贈呈されます。

連携・協力し合い組織として力を発揮

相手を尊重し最後まであきらめない

男女構成・ベンチワークなど優れた総合力

![]()

奈良県 ディアブロッサ高田FC U-12 監督のコメント

奈良県 ディアブロッサ高田FC U-12 監督のコメント

コミュニケーションでは“自分で考える”ことを大事にしています。例えば遠征では『何時に夕食・お風呂にする?』と子どもたちに決めさせています。ユニフォームの色を聞かれると『どことやるの?』と質問を返して、相手が赤だったら、『ではウチは何色になる?』って聞きます。そうすると1年生でも聞く前に自分で考えるようになるんです。僕らはサッカーのスタイルも自由。選手の考えたこと尊重します。もうちょっと決め事があれば全国でも勝てるんでしょうけど(苦笑)、そこは大事にしていますね(乾良祐監督)。

兵庫県 ヴィッセル神戸U-12 監督のコメント

兵庫県 ヴィッセル神戸U-12 監督のコメント

チームとしてやるべきことをやった上での『競争』をしっかりさせることが大事だと思っています。日頃から当たり前のことを当たり前としてやり続けられる人間が認められる環境。泥臭くてもやるべきことをできる選手が一番カッコいいし、上に上がっていくんです。そういう環境では、自分さえ活躍したらいいとかでなく、相手を敬いチームメイトを大事する選手が育つようになると考えています(坪内秀介監督)。

福岡県 BUDDY・FC 監督のコメント

福岡県 BUDDY・FC 監督のコメント

全国大会を目指すにあたって、選手たちとの会話の中で“目的意識を持つ”ということを心掛けてきました。例えば今年のチームは守備が課題だったので、練習の段階からその課題や、課題に向けてどのように改善したいかという目的をチーム全体で共有する。一人が頑張ってもダメで、みんなで共有して改善に努めるのです。全国大会だって、出場することをみんなの共通の目標として掲げてきました。これは、チームのスタッフや選手に限ったことではなく、親御さんも含め全員で同じ目的意識を持つのです。『試合に勝てなかった』『子どもがスタメンではなくてベンチだった』と、表面だけを見るのではなく、『勝っても負けても学ぶものがある』『スタートから出なくても応援したり、外から見ていて学ぶことだってできる』という共通認識を持つ。それがチーム一丸となり、全国に出ることができた一番の要因だったと思いますね(鶴丸聡一郎監督)。

島根県 サンフレッチェくにびきフットボールクラブU-12 監督のコメント

島根県 サンフレッチェくにびきフットボールクラブU-12 監督のコメント

切磋琢磨して、選手たちが競争することでチームワークを高めています。お互いが思ったことをはっきり言い合うことで、理解できることもあります。摩擦を恐れてやり過ごすのではなく、みんなで向き合って改善しようというのがウチのチームです。夏までチームはまとまりませんでしたが、その苦しい時期を越えてお互いが思いやれるようになったことで結果につながり、全国大会まで来ることができました。嬉しく思っています(安野新平監督)。

愛知県 MFC.VOICE 監督のコメント

愛知県 MFC.VOICE 監督のコメント

原理原則を選手たちが納得できるように丁寧に説明しています。サッカーは局面の連続なので、選手たちに基準を与えて、ベストな判断をチームとしてできることが大事だと思っています。そこかうまく共有できれば、次に起こる現象にみんな対応できるようになると思います。規律があってこそ自由があり、そこを選手が責任をもってプレーすることで、チームとして機能すると思っています(磯部友也監督)。

福島県 バンディッツいわきジュニア 監督のコメント

福島県 バンディッツいわきジュニア 監督のコメント

保護者のみなさんのサポートがあってチームは成り立つと思っています。僕らが練習では厳しく指導しますが、家に帰れば見守ってくれる環境があることで選手は安心できます。それはチームとしてもすごくありがたいことですし、選手が気持ちよくサッカーできるのも周囲のサポートがあってこそ。選手たちには負けても悔いの残らないように気持ちよく戦ってほしいです(馬目茂樹監督)。

新潟県 エスプリ長岡FC 監督のコメント

新潟県 エスプリ長岡FC 監督のコメント

県予選の2カ月前から会場でのゴミ拾いをチームで行ったことで、選手の『気づき』が芽生え、ピッチでも変化がありました。走り込み1つにしても、『なぜそれを行うのか』の目的を選手に納得してもらったうえで行うようにしています。やらされている意識では選手は伸びませんからね。全国大会は人生においては通過点ですが、ここでしか得られない経験があります。選手には何かをつかみ取ってもらい、中学年代で活かしていってほしいです(上村修生監督)。

静岡県 FC.ガウーショ 監督のコメント

静岡県 FC.ガウーショ 監督のコメント

ウチは選手が主体となって活動するチームなので、選手たちに課題や壁を与えることで、選手みんなが話し合いながら乗り越える努力をしています。どうしたら上手くなるのか、ちょっとヒントを与えて、あとは自分たちで答えを出していく。ルールに縛りすぎず、ある程度自由を与える工夫をしています。静岡ではNO1でも上には上がいます。それを選手たちが感じ取り、自分たちで考えて次のステージにつなげていってほしいです(柴原 誠監督)。

神奈川県 バディーSC 監督のコメント

神奈川県 バディーSC 監督のコメント

今の6年生が1年生の頃から指導してきました。指導者として1人ひとりのコミュニケーションの距離感を大事にしていて、近すぎず遠すぎず、厳しくいうところと、褒めるところの駆け引きを常にしています。あとは主体性ですね。遠征では任せるところは全部本人たちにやらせています。日本一をずっと目指してきた代なので、団結力はどこにも負けないと思っています(梅澤勇人監督)。

千葉県 柏レイソルU-12 監督のコメント

千葉県 柏レイソルU-12 監督のコメント

今年のチームづくりにおいては、常に僕からオープンに接することを意識してきました。選手が発言しやすいような空気感であったりとか、主体的に動ける空気感を作るということですね。特に今年はチームとして国際大会に招待されたり、海外遠征の機会が多かったのですが、そういった遠征のときにしかできないコミュニケーションのきっかけづくりに取り組んできたので、例年以上に刺激を受ける機会の多い子たちだったなと思いますね。今回のような全国大会を見ても、選手それぞれが感じ取る経験っていうのはちょっとずつ違うと思うので、その経験を、この先の長い、サッカーだけではなくて人生に生かしてもらいたいなっていうのがほんとに一番に思っていることですね(張ヶ谷知樹監督)。

大阪府 FC ZERO 監督のコメント

大阪府 FC ZERO 監督のコメント

“こういうふうなチームを作ろう”よりも、今預かっている選手の特性を生かせるサッカーで、積み残しや伸び残しを少なくした状態で次のステップに送り出せるチームづくりをしています。やっぱり大切なお子さんの大切な時間を我々はお預かりしているので、 間違ったことは伝えられないですし、技術よりもそういったところをフォーカスして伝えるようにしています。とはいえ子どもなので、慢心や油断というものはあると思うんです。夏に一度大事な大会で負けてしまったんですが、そのときにもう一度自分たちを振り返って、ゼロからやり直そうという気持ちになれたことが、この大会にピークを持ってくることができた一番の要因だと思いますね。親御さんとのコミュニケーションでも、“子どもが成長しているのかどうかを見てあげてください”と、いつも話しています。その行間のほうが大事だと思うので、そういったことを一緒に保護者の皆さんと、我々大人も成長なので、一緒に成長していきましょうっていうことを伝えています(中島 優監督)。

東京都 東京ヴェルディジュニア 監督のコメント

東京都 東京ヴェルディジュニア 監督のコメント

ヴェルディというチームはプレーも自由に伸び伸びと楽しむ風潮があります。私生活でも指導者と選手の距離がすごく近い。だから毎年仲がいいですよ。特に今年は個性豊かで明るい選手が多いです。ピッチでは別人のように集中しますが、試合が終わりと相手チームの選手とのすぐに打ち解けます。この全国大会も何よりサッカーを楽しんでほしい。その延長線上に優勝があればもちろん嬉しいですが、結果よりここでの経験を選手が次のステージに生かすことが何より大事なことだと思っています(松尾 洋監督)。

スポーツチームなど、さまざまなグループの運営を支える無料連絡アプリです。

お知らせの共有、日程調整、出欠管理はもちろん、トーク機能と写真・動画の共有、さらにライブ配信まで! チーム運営に必要なすべての機能がこの1つのアプリで完結します。

しかも、これらすべての機能を無料で利用可能!

BANDを使って、チーム運営をもっと効率的に、もっと楽しくしてみましょう!

BANDは、2022年から現在までに全4回のスポンサーキャンペーンを実施し、スポーツチームの活動を全力でサポートしてきました。

さらに、スポーツリーダーを対象とした 無料セミナーの開催 や、部活動地域移行の 成功事例の無料公開 など、スポーツチームのために多彩な取り組みを行っています。

これからも、スポーツチームの皆さんが安心・安全で楽しく活動できる環境をサポートしていきます!